このページのポイント

- 五十肩、四十肩で悩む患者さんに向けて、エビデンスを元にその原因や治療法を説明します。

- 五十肩、四十肩と似た間違いやすい病気に関する説明や、セルフチェックを紹介しています。

- 五十肩、四十肩の保存療法と手術療法、リハビリ、治療方法として「やってはいけないこと」を説明しています。

本稿(完全版・最新版)の目的

改めまして、医師の歌島です。「偽医学に騙されない」というテーマで情報発信を続けておりますが、今回は「五十肩 保存版」として、肩関節周囲炎や腕の痛みの原因と治し方について、そのすべてを語ります。

本日の内容は、五十肩に関する「完全版」かつ「最新版」と位置づけています。

と申しますのも、私自身、これまでこのチャンネルで、五十肩・四十肩に関連する動画(肩関節周囲炎や凍結肩といった範囲を含みます)を、すでに87本も公開してきました。これはおそらく、YouTubeの中では最も多く関連動画を出している一人ではないかと自負しております。

しかしその結果、患者さんから「一体、どの動画を見たら良いのでしょうか」とご相談を受けることもあるほど、情報が分散してしまったと反省しています。

そこで、本稿では「これさえ見れば(読めば)大丈夫」という、集大成となる記事を作成したいと考えました。結論として、その結果、非常に長い内容になることが予想されます。もしかすると、すべてをお読みいただくのに1時間以上を要するかもしれません。最後までお付き合いいただければ幸いです。

内容が長くとも、繰り返し参照したくなるような、価値ある記事を目指して解説していきます。

世の中の五十肩治療に潜む「間違い」と「危険」

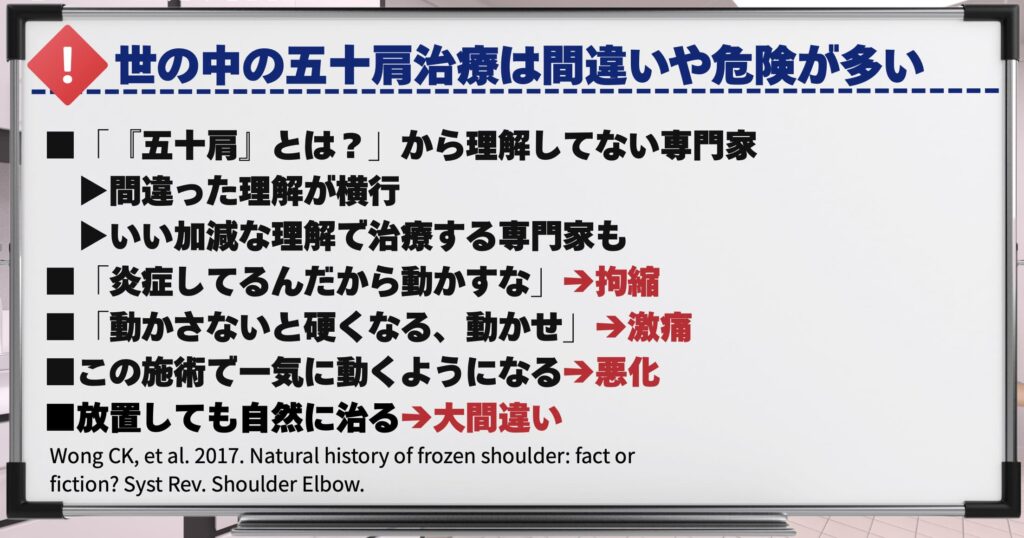

それでは早速、本題に入ります。まず強調したいのは、世の中の五十肩治療には「間違い」や「危険」が非常に多いという現実です。

驚くべきことに、「五十肩とは何か」という病態の根本から理解していない専門家が、異常に多いのです。間違った理解が横行し、いい加減な理解のまま治療を行う専門家が数多く存在します。

だからこそ、多くの患者さんが「治療迷子」になってしまいます。良くならないばかりか、かえって悪化してしまい、どうしたらいいか分からないと途方に暮れているのです。

よくある間違った指導の具体例

具体的には、以下のようなケースが散見されます。

まず、医師から「炎症しているから動かすな」と言われ、その言葉通りに全く動かさなかった結果、肩が硬くなってしまった(=拘縮を起こした)というケースです。拘縮とは、関節の動きが悪くなる、すなわち可動域が狭くなることを指しますが、このような状況は五十肩において非常によく起こり得る事態です。

その逆のパターンもあります。「動かさないと拘縮して硬くなるのだから、痛くても動かせ」と言われ、無理に動かした結果、今度は激痛になってしまう患者さんも同様に多くおられます。

また、施術院などに行き、「この施術で一気に動くようになります」と言われ、施術を受けたら症状が悪化してしまった、というケースも非常に多く報告されています。

最大の誤解:「放置しても自然に治る」

そして何より問題なのは、整形外科医の中にさえ、肩に対して十分な熱意を持たない一部の医師が、「放置しても自然に治るから」と言い放ち、痛みが良くならない場合はまた来てください、と数週間、数ヶ月も放置してしまうような対応です。

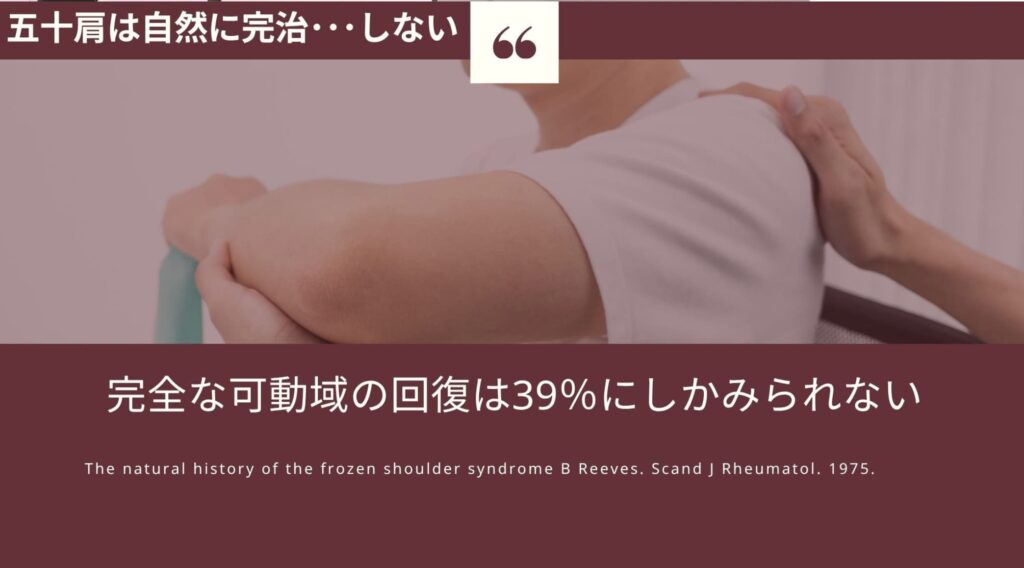

この「自然に治る」という認識は、大きな間違い(*1)であるとお考えください。 例えば、1975年の古い研究(*2)ではありますが、凍結肩(欧米では五十肩という言葉はなく、フローズンショルダーと呼ばれます)を自然経過で放置した場合、完全な可動域の回復が見られたのはわずか39%に過ぎないと報告されています。

これは、半分以上、つまり61%の方は、可動域が不十分なまま、いわゆる「硬いまま」になってしまったことを意味します。もちろん、全く動かないという意味ではなく、ある程度は動くものの、完全な状態には戻らなかったということです。このような状況が、高い確率で起こってしまうのです。

さらに、発症後7年が経過しても、半数の人には痛みや可動域制限が残存しているという調査結果(*3)も存在します。

こうした事実があるにもかかわらず、「放置していればいつか治る」という言葉が未だに医療現場でも聞かれます。そこが大きな問題点です。

(*1)Wong CK, Levine WN, Deo K, Kesting RS, Mercer EA, Schram GA, Strang BL. 2017. Natural history of frozen shoulder: fact or fiction? Physiotherapy 103:40‑47.

要約:凍結肩が自然経過で完全回復するという通説を検証した系統的レビュー。長期に可動域障害が残る報告が多く、「自然に治る」は支持されにくいと結論。

(*2)Reeves B. 1975. The natural history of the frozen shoulder syndrome. Scand J Rheumatol 4:193‑196.

要約:凍結肩49例の前向き研究。痛み・拘縮・回復の3期を経るが、完全可動域回復は限定的。

(*3)Shaffer B, Tibone JE, Kerlan RK. 1992. Frozen shoulder. A long‑term follow‑up. J Bone Joint Surg Am 74:738‑746.

要約:長期追跡で痛みや可動域制限が相当割合で遺残。

「一瞬で直す方法」を求めてしまう心理

このような状況下で、患者さんご自身が治療に難渋されるため、「五十肩を一瞬で直す方法」といったキーワードが、検索の上位に表示されるようになります。

Googleなどで「五十肩」と検索すると、その次に関連キーワード(サジェストワード)として「一瞬で直す」といった言葉が出てくることがあります。これは、それだけ多くの人々が、そのキーワードで検索していることを示しています。

「これをどうにかしてくれ」「すぐに治してほしい」という切実な思いと、「五十肩なんて簡単に治るだろう」「放置しても治るはずだ」という間違った情報が横行しているがゆえに、現実とのギャップから「一瞬で直す方法」を探してしまうのです。そのお気持ちは、痛いほど理解できます。

根拠のないアドバイスの横行

さらに、Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトでは、専門家ではない方、あるいは専門家を名乗る方かもしれませんが、間違ったアドバイスが横行しています。

例を挙げれば、温める、冷やす、指で押す、筋膜をほぐす、それらによって「一瞬で治る」といった情報です。

当然ながら、それらに医学的な根拠は一切なく、五十肩を専門的に治療している立場から見ても、到底あり得ない話であるとご理解ください。

「一瞬」の真実

ただし、一方で、ある意味「一瞬で治った」と感じる治療法が存在することも事実です。それは、本稿の最後の方で解説する「サイレントマニピュレーション」や「関節鏡手術」といった、いわゆる外科的な処置です。

「五十肩に手術なんてあるのか」とご存じない方もおられるかもしれませんが、実際には存在し、治療選択肢となります。これらの治療により、一瞬で可動域が広がることは事実としてあります。

しかし、それで治療が終わりというわけではなく、その後のリハビリテーションも非常に重要です。ただ、「一瞬で治った」と錯覚しかねないほどの劇的な効果が得られる可能性があるとしたら、これらの外科的処置をおいて他にありません。

それ以外の手法で「一瞬で治る」と謳うものがあれば、それは「怪しい」と疑っていただいた方が賢明です。

そもそも「五十肩」「肩関節周囲炎」とは何か?

では、そもそも「五十肩」あるいは「肩関節周囲炎」とは何なのでしょうか。

その言葉の定義自体が曖昧なため、何を指しているのか正確に理解していない医師も多く、患者さんにとっては尚更「一体何なのか」という疑問があるはずです。

その点について解説していきます。

五十肩、四十肩とその違い

まず、「五十肩」と「四十肩」の違いについてです。

結論から申し上げますと、この二つの間に医学的な違いは一切ありません。

これらは、発症しやすい年齢(好発年齢)を示しただけの俗称です。50代に多ければ「五十肩」、40代に多ければ「四十肩」と呼ばれるだけで、40代・50代の世代に圧倒的に多いために、これらの言葉が定着しています。

「三十肩」や「六十肩」という言葉がほとんど聞かれないのは、そのためです(先日、雑誌の取材で「六十肩」という定義で取材を受けたことはありますが、それは例外的です)。

もちろん、60代や70代で発症する方もおられますが、統計的にこの40代・50代に集中しているのが特徴です。

私自身、整形外科医として患者さんにお話しする際、以前は40代の方には四十肩、50代の方には五十肩と使い分けていましたが、最近は便宜上すべて「五十肩」と呼んでしまっているかもしれません。もしそれによって不快に感じられた方がいらっしゃいましたら、申し訳ありません。

欧米には存在しない「五十肩」

ちなみに、欧米には「Fifties shoulder(フィフティーズ・ショルダー)」や「Forties shoulder(フォーティーズ・ショルダー)」といった言葉は存在しません。直訳しても通用しないのです。

日本では、病態が不明であった時代(一説には江戸時代とも言われています)に、この「肩が痛くて上がらない、回らない」という状態を説明する言葉として生まれ、それが病態解明がかなり進んできた現代においても、一般用語として残っているのです。

私自身も診療では患者さんに分かりやすく伝えるために「五十肩」という言葉を使うことはありますが、もし専門家が「五十肩ですね。50代に多い肩の痛みですよ」という説明だけで終わらせているとしたら、その医師は五十肩(=肩で何が起こっているか)に対する理解が不足している可能性が高いと言えます。

これは、専門家を見分ける一つのポイントとしてご認識ください。

「肩関節周囲炎」とは

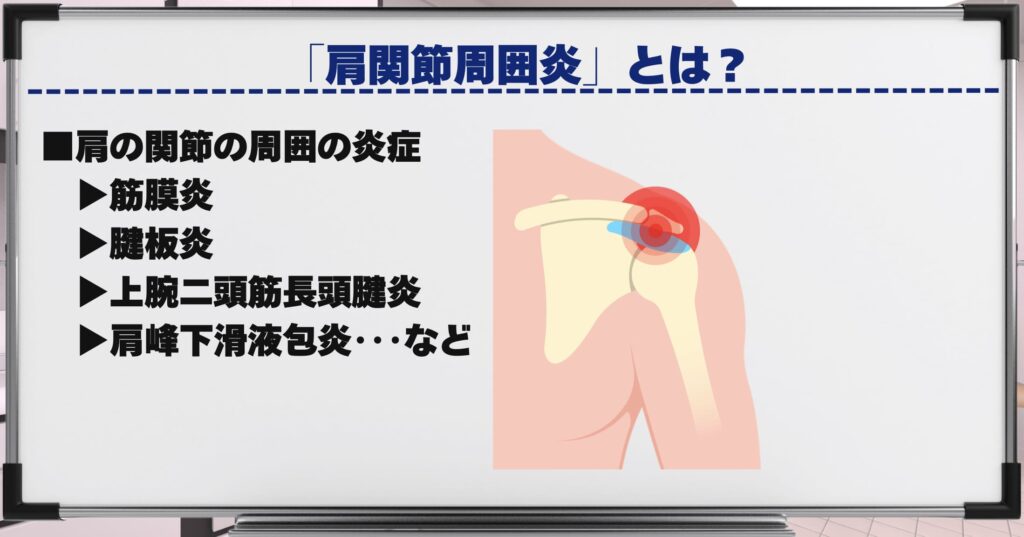

五十肩や四十肩は俗称であり、正式な病名ではないため、保険診療などでは「肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)」という病名が使われることが一般的です。

文字通り、「肩の関節の周囲の炎症」という意味です。しかし、これもまた「周囲」とはどこを指すのかが曖昧で、五十肩と同様に、非常にざっくりとした表現です。

では、肩の「周囲」とは具体的に何を指すのでしょうか。

例を挙げれば、筋肉と筋肉の間にある「筋膜」、インナーマッスルである「腱板(けんばん)」の腱、腕の力こぶの筋肉(上腕二頭筋)の一部で関節の中を通る「上腕二頭筋長頭腱(じょうわんにとうきんちょうとうけん)」、腱板の近くで炎症を起こしやすい「肩峰下(けんぽうか)の滑液包」など、炎症を起こしうる組織が多数存在します。

これら肩関節の周囲の組織が炎症を起こしている状態を、総称して「肩関節周囲炎」と呼んでいるのです。

「凍結肩(フローズンショルダー)」とは

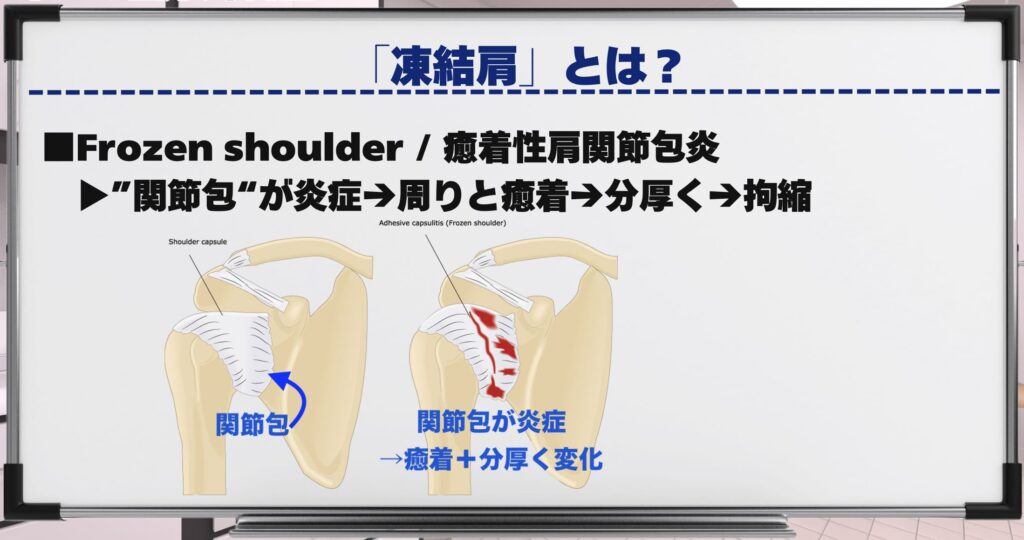

もう一つ、非常に重要な病名があります。それは「凍結肩(とうけつかた)」、英語で言う「Frozen Shoulder(フローズンショルダー)」です。

これは世界的に最も一般的に通用する病名であり、五十肩や四十肩という言葉は通用しませんが、フローズンショルダーと言えば世界中の専門家に通じます。

もちろん、肩が氷のように凍っているわけではなく、「凍ってしまったかのように硬い」状態を指す比喩表現です。

五十肩の本体:「癒着性肩関節包炎」

では、五十肩・凍結肩の肩の中では、具体的に何が起こっているのでしょうか。

その病態を最も正確に表しているのが、「癒着性肩関節包炎(ゆちゃくせいかたかんせつほうえん)」という病名です。

人間の関節は、「関節包(かんせつほう)」という膜(カプセル)によって包まれています。肩関節において、この関節包が特異的に強い炎症を起こしてしまうのが、この病気の本体です。

(なぜ肩だけがこのような特有の炎症を起こすのか、例えば「五十膝」という言葉が存在しないことからも、肩の特殊性がうかがえますが、その正確な原因はまだ完全には解明されていません。)

炎症を起こした関節包は真っ赤に腫れ上がり、その結果、関節包自体が周囲の組織と「癒着(ゆちゃく)」を起こし始めます。

さらに、炎症と癒着の結果、関節包そのものが分厚く、硬く変化していきます(これを「肥厚(ひこう)」と呼びます)。

この「関節包が分厚く硬くなる」ことこそが、肩が上がらない、回らない、という可動域制限(拘縮)の直接的な原因です。

病態の進行ステップ

整理すると、病態は以下の順で進行します。

- 「炎症期(痛みが強い時期)」

- 「拘縮期(硬くなる時期)」

- 「解凍期・寛解期(だんだん治っていく時期)」

まず「炎症」が起こり、激痛(夜も眠れないほどの痛み=夜間痛)を伴うこともあります。

そして次第に「癒着」が進行し、関節包が「肥厚(分厚く硬くなる)」することで、最終的に肩が上がらない、回らないという「拘縮」状態に至ります。

これが、五十肩・凍結肩の典型的な病態の流れです。

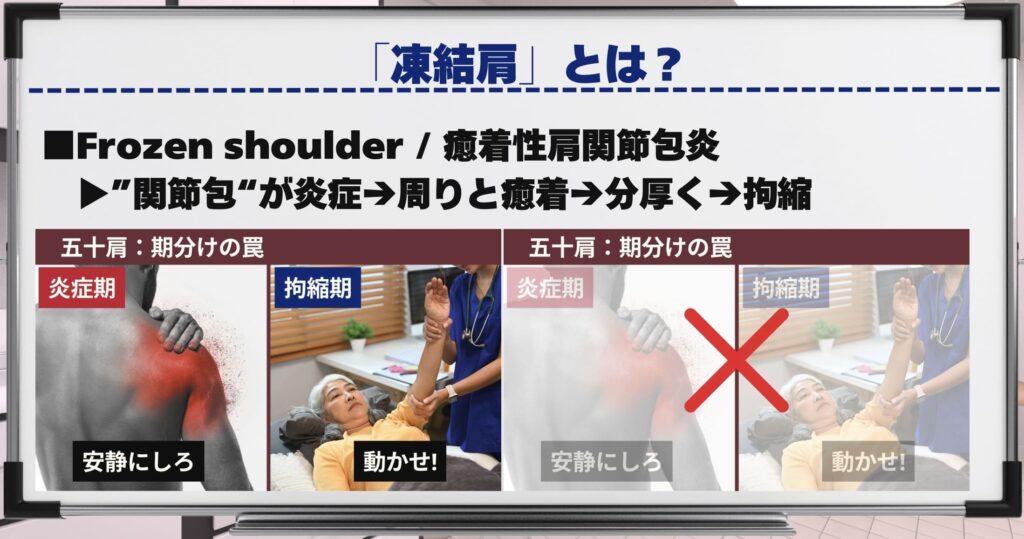

病期(フェーズ)分類の落とし穴

一般的に、五十肩(凍結肩)は「炎症期(痛みが強い時期)」「拘縮期(硬くなる時期)」「解凍期・寛解期(だんだん治っていく時期)」という3つのフェーズ(病期)に分けて説明されることがあります。

しかし、この3つの病期分類は、私自身はあまり用いない方が良いと考えています。

なぜなら、「今日までは炎症期、明日からは拘縮期」といった明確な境界線は存在しないからです。実際には炎症と拘縮、どちらの要素も混在しており、常にグラデーションのように移行していきます。

無理に病期分類しようとすることで「今はどちらの時期なのだろうか」という混乱が生じます。

そして何より、この病期分類に固執するがゆえに、冒頭で述べたような「炎症期だから動かすな」「拘縮期だから動かせ」といった、極端で間違った治療指導が横行してしまっている側面があるのです。

現実には、その中間に適切な対応があるはずです。常にグレーゾーンであるという認識の方が、臨床的にはるかに重要です。したがって、「今は炎症期だろうか、拘縮期だろうか」と考える必要は、患者さんご自身にはありません。

五十肩の症状とセルフチェック法

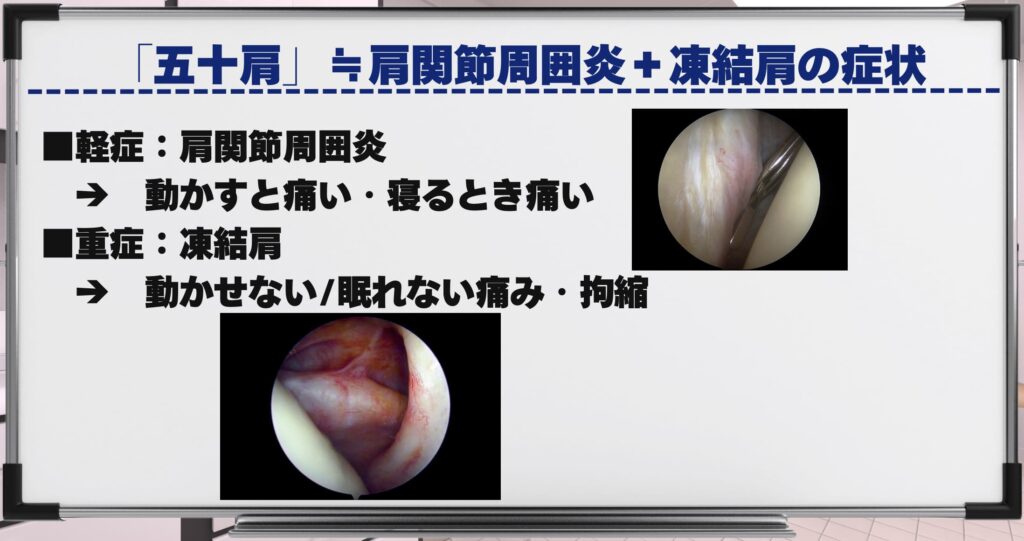

五十肩・凍結肩の病態解説の続きになりますが、五十肩の病態は、「肩関節周囲炎(比較的軽症)」から「凍結肩=癒着性肩関節包炎(重症)」まで、一つの連続体(スペクトラム)であると考えると理解しやすいです。

病態の軽重による違い

肩の関節の「周囲」がなんとなく炎症している状態、すなわち「肩関節周囲炎」は、比較的軽症であると言えます。この段階では、関節を包む膜である「関節包」そのものにまでは、強い炎症が及んでいない状態と考えられます。

症状としては、動かすと痛い、寝る時も痛い、といったものですが、可動域制限(拘縮)はまだ深刻ではない状態です。

これに対し、関節を包む「関節包」そのものに炎症が及び、癒着と肥厚(分厚くなること)が始まっている状態が、「凍結肩・癒着性肩関節包炎」であり、重症型と言えます。

この段階になると、肩が動かせないほどの痛み、夜も眠れないほどの痛み(夜間痛)、そして明確な可動域制限(拘縮)が出現します。

関節鏡で見る肩の内部

関節鏡(内視鏡)で実際の肩の中を覗くと、健康な肩は白い軟骨や薄い関節包が見える、非常に綺麗な「白い世界」です。

しかし、凍結肩の方の関節包は、目が充血した時のように赤く、ひどい場合は真っ赤に腫れ上がり、癒着が進行している状態が観察されます。

このような強い炎症と癒着が、激しい痛みと可動域制限を引き起こすのです。

五十肩と肩こりの判別法

まず、ご自身の痛みが「肩こり」なのか「五十肩」なのかを判別することが重要です。

痛む場所が、首に近い部分や、背中(肩甲骨の内側など)が中心である場合、それは「肩こり」の症状である可能性が高いです。肩こりは主に肩甲骨周りの筋肉(例えば僧帽筋など)の症状であり、腕そのものよりも背骨に近い部分が痛む傾向があります。

一方で、痛む場所が、腕の付け根(肩の頂点あたり)や、肩から腕(二の腕)にかけてが中心である場合、それは「五十肩」の症状である可能性が高いです。

患者さんが「肩が痛い」と訴えても、押さえる場所が首筋であれば「肩こり」を、腕の付け根あたりを押さえるようであれば「五十肩」を、我々専門家は疑います。

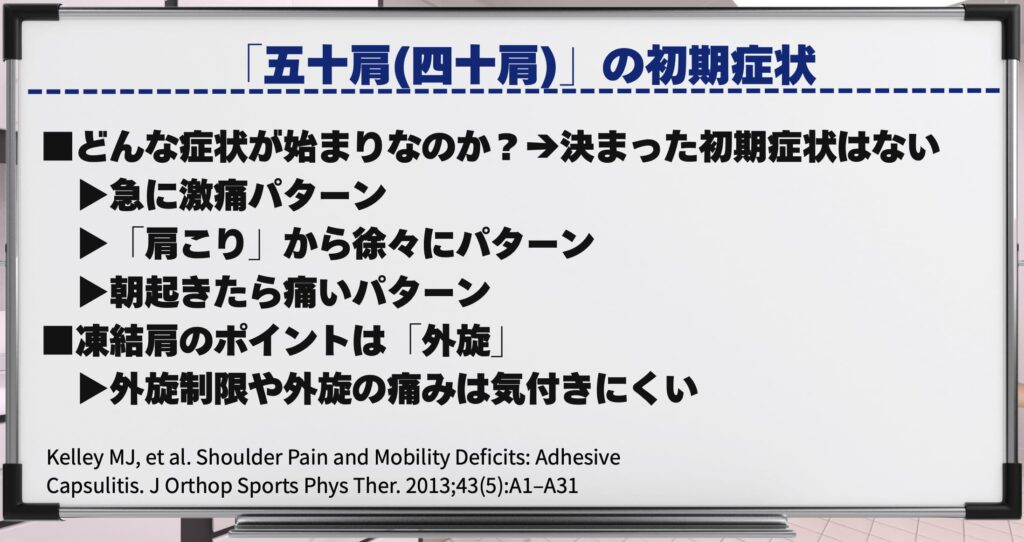

五十肩の初期症状

次に、五十肩の初期症状について解説します。

どのような症状から始まるのかが分かれば対処もしやすいところですが、残念ながら「これ」といった決まった初期症状は基本的にはありません。発症のきっかけやエピソードは実に多岐にわたります。

例えば、転倒して強く手をついた、あるいは肩をぶつけたなど、明確なきっかけ(外傷)がある場合もあります。骨折や腱板断裂と見間違えるほどの激痛で発症した場合でも、精密検査の結果、起こっている病態は五十肩(癒着性肩関節包炎)であった、ということも十分にあり得ます。

また、非常によく聞くエピソードとしては、車に乗っていて後部座席のものを取ろうとした瞬間に、肩に激痛が走った、というものがあります。

これは、その瞬間に肩を痛めた(組織が損傷した)パターンもあれば、徐々に進行していた炎症と拘縮が、その無理な動きによって初めて顕在化した(痛みに気づいた)パターンも考えられます。

他にも、慢性的な肩こりから移行するパターンもあります。肩こりは肩甲骨の動きが悪い(可動性が低下している)場合に起こりやすいため、肩甲骨の動きが悪い分、肩関節自体が過剰に頑張って動かなければならず、結果として負担がかかり、五十肩を発症しやすくなる、という関連性も指摘されています。

朝起きたら急に痛くなっていた、というパターンもよくお聞きします。

しかし、最も多いのは、「特段のきっかけはなく、なんとなく痛かったのが、いつの間にか強い痛みに変わっていた」というパターンかもしれません。

このように、決まった初期症状がないのが、五十肩の診断を難しくしている要因の一つでもあります。

重要な初期サイン:「外旋」の痛みと制限

ただし、重症型である「凍結肩(癒着性肩関節包炎)」において、特徴的で、かつ初期症状になりやすいとされるサインが一つあります。

それは「外旋(がいせん)」の制限(*4)です。

セルフチェックの方法は以下の通りです。

まず、肘を90度に曲げ、脇を締めます(小さく前にならえの姿勢です)。

その状態から、手のひらを外側に開いていきます。

この「外に開く」動きが外旋です。

この動作をした時に痛む、あるいは左右の腕を比べて、痛い方が明らかに外側に開かなくなっている(例えば30度も開かない)場合、それは凍結肩が始まっている、あるいは始まろうとしている重要なサインである可能性が高いです。

この点については、「症状のセルフチェック法(重症度の判別)」で詳しく触れます。

(*4)Kelley MJ, Shaffer MA, Kuhn JE, et al. 2013. Shoulder pain and mobility deficits: adhesive capsulitis. J Orthop Sports Phys Ther 43: A1‑A31.

要約:ACの診療ガイドライン。評価と介入の推奨を整理。外旋制限が早期から鍵となる所見の一つ。

痛みの場所と範囲

「五十肩はどこが痛くなるのか」という点も、気になるところです。

軽症型の「肩関節周囲炎」であれば、肩の関節の周囲の炎症であるため、炎症が起きている場所(例えば、上腕二頭筋長頭腱や、腱板など)が特定でき、そこを押すと痛む「圧痛(あっつう)」があるかもしれません。

しかし、肩の難しさは、炎症が本来ないはずの部位、例えば腕や肘に近いところが痛むことも多々ある点です。痛む部位と、本当に悪い部位(炎症が起きている部位)が一致しないことも、肩の治療を複雑にする要因です。

重症型の「凍結肩」になると、話はさらに複雑になります。

先ほども述べた通り、凍結肩の本体は「関節包」の炎症です。関節包は、肩関節を360度、上から下から、前から後ろまで、ぐるりと包み込んでいる膜です。

その関節包全体に炎症が及んだ場合、上だろうが下だろうが、前だろうが後ろだろうが、どこもかしこも痛む、という状態になり得ます。

したがって、「どこが痛いから、どの部位が悪い」と単純に特定することが難しくなるのが、凍結肩の特徴でもあります。

症状のセルフチェック法(重症度の判別)

ご自身の症状をチェックする方法として、まず重症な場合、すなわち凍結肩が進行している場合は、あらゆる方向で最終可動域での痛みが出現します。

関節包が360度炎症を起こしているため、どの方向に動かそうとしても、最終的には炎症を起こした関節包が引き伸ばされて痛みが生じ、可動域が狭くなってきます。

そこまで重症ではない、あるいは初期の段階として、他の方向は大丈夫だが「外旋」だけが痛い、あるいは可動域が制限される、という場合があります。

外旋の可動域を左右で比べ、痛い方の可動域が半分(50%)未満になっていたり、角度にして30度も開かなかったりする状態(小さく前にならえが0度、真横が90度とします)は、いよいよ凍結肩が始まっている、あるいはその初期段階である可能性を示唆します。

外旋から制限が始まることが多いとすれば、これは五十肩の中でも凍結肩が始まっているかもしれない、という重要なサインとして捉えていただくべき症状です。

実際に、肩の前方に関節包の炎症が起きていると、外旋の動きによってその前方の関節包が強く引っ張られることになります。炎症を起こし、癒着が始まっている状態であれば、その伸張ストレスによって痛みが生じるのです。これが典型的な症状の一例です。

他の病態との鑑別テスト

肩関節周囲炎の範疇で、特に多いとされる病態として、上腕二頭筋長頭腱炎や腱板炎(肩峰下炎)があります。これらには、以下のような代表的な整形外科的テストがあります。

上腕二頭筋長頭腱炎を疑う場合、「スピードテスト(Speed Test)」があります。手のひらを上に向け、肘を伸ばしたまま腕を上げてもらい、上から抵抗を加えます。この時、肩の前方に痛みが出れば陽性とされます。

腱板炎や肩峰下炎(インピンジメント)を疑う場合、「ホーキンス・テスト(Hawkins Test)」があります。腕を前方に90度上げ、肘も90度に曲げた状態から、腕を内側にひねる(内旋させる)動きです。この時に肩の内部で組織がこすれる(インピンジメント)ことで痛みが出れば陽性とされます。

これらはあくまで代表的な2つのテストであり、他にも検査法は無数にあります。

安易な診断(上腕二頭筋長頭腱炎)への警鐘

ここで、「上腕二頭筋長頭腱炎」という診断名については、安易な診断に注意が必要であると警鐘を鳴らしておきます。

整形外科医の間で、この「上腕二頭筋長頭腱炎」という診断は非常によく使われますが、私自身の多くの経験から言うと、実際にはそうではない(=凍結肩である)ケースが非常に多いと感じています。

例えば、上腕二頭筋長頭腱炎であれば、その筋肉をストレッチすることが治療になると考えられますが、そもそも上腕二頭筋自体がそれほど硬くなる筋肉ではなく、一般的なストレッチで十分に伸張されるかどうかも、メカニズム上、疑問が残ります。

この診断名で治療を受けているにもかかわらず、なかなか治らないという患者さんも多く、私が詳しく診察すると、実際には「凍結肩」に移行してしまっているケースが非常に多いのです。

診断が間違っていれば、適切な治療は行えません。

では、なぜ安易に「上腕二頭筋長頭腱炎」と診断されやすいのでしょうか。

それにはいくつかの理由があります。

- 上腕二頭筋長頭腱が凍結肩の初期に炎症を起こしやすい場所のため

- 腕の痛みを「腕の筋肉=上腕二頭筋」と診断してしまいやすいため

- 重度の凍結肩によって上腕二頭筋長頭腱の周りに溜まっている「水腫」の影響のため

凍結肩の初期に上腕二頭筋長頭腱が炎症を起こしている

上腕二頭筋長頭腱は肩の前方を走行しています。これは、先ほど述べた凍結肩が初期に炎症を起こしやすい場所(前方の関節包)と部位が重複しています。つまり、初期の凍結肩と同じような場所が痛むのです。

腕の痛みを「腕の筋肉=上腕二頭筋」と診断してしまう

「腕が痛い」という患者さんの訴えが多いと、医師が短絡的に「腕の筋肉=上腕二頭筋」と結びつけてしまいがちである、という点です。

重度の凍結肩による「水腫」の影響

MRIや超音波検査で、上腕二頭筋長頭腱の「周り」に水が溜まっている所見(水腫)が見られることがありますが、これも注意が必要です。これは腱自体が炎症を起こしているのではなく、重度の凍結肩によって関節包内がパンパンになり、関節液(お水)の行き場がなくなって、腱の通り道である腱鞘(けんしょう)に流れ込んでいるだけ、というパターンが非常に多いのです。

これらの理由から、多くの「上腕二頭筋長頭腱炎」という診断は、安易になされてしまっているのではないか、と私自身は考えています。

五十肩「痛みの地図」と危険なサイン(レッドフラッグ)

そうは言っても、「どこが痛むか」によって、何が悪いのかを知りたい、というお気持ちはよく分かります。そこで、もう少し痛みの場所について深掘りします。

腕の痛みとその場所、筋肉との関連性、肩から腕にかけての痛みやしびれ、さらには右肩・左肩の違いや、注意すべき危険なサイン(レッドフラッグ)について解説します。

肩が悪いのに「腕」や「手」が痛む理由

五十肩であるにもかかわらず、痛むのは肩ではなく「二の腕」や、さらに離れた「前腕」、ひどい場合は「手」が痛む、あるいはしびれる、と訴える患者さんも、決して少なくありません。

この現象について調査した研究報告(*5)があります。

その研究では、肩関節の中に麻酔の注射を行い、それによって症状が消失した(=痛みの原因は肩関節であったと証明された)患者さんを対象に、痛みの部位を調査しました。

その結果、やはり当然ながら、肩そのもの、そして二の腕あたりの痛みを訴える方が最多でした。

しかし、注目すべきは、約10%ずつの患者さんが、前腕(肘より先)や、さらには手の痛みやしびれを訴えていたという事実です。そして、それらの症状も、肩関節内への注射によって改善していました。

(*5)Kennedy DJ, Mattie R, Nguyen Q, Hamilton SA, Conrad BP. 2015. Glenohumeral joint pain referral patterns: a descriptive study. Pain Med 16:1603‑1609.

要約:造影下の肩関節内注射で同定した痛みの関連パターンを描写。肩〜上腕が中心だが一部は前腕・手まで。

関連痛のメカニズム(仮説)

この「肩が悪いのに、離れた場所が痛む」現象(=関連痛)のメカニズムは、完全には解明されていませんが、いくつかの仮説が報告されています。

一つは、神経系のざっくりさ、あるいは複雑さ(*6)です。肩の関節周囲を支配している神経は、様々なレベル(頚椎など)から集まってきており、非常に複雑に絡み合っています。そのため、脳が痛みの発生源を「勘違い」しやすい、という説です。脊髄レベルでの認識がざっくりしているために、炎症部位とは異なる場所が痛いと認識してしまうのです。

これは、内臓(例えば心臓や胆嚢)が悪い時に肩が痛む(関連痛)のと同じ仕組みであり、肩関節においても起こり得る現象です。

もう一つは、血管の問題です。五十肩(凍結肩)の肩では、「モヤモヤ血管」と呼ばれるような異常な新生血管が増えていることや、炎症による腫れによって血の巡りが悪くなっていることが指摘されています。この血流障害が、離れた部位の痛みとして現れている可能性も考えられます。

したがって、「痛む場所が腕だから、肩が悪いわけではない」とは言い切れない、という認識が不可欠です。

(*6)Jin Q, Zhang X, Yi C, et al. 2023. Referred pain: characteristics, possible mechanisms, and clinical management. Clin J Pain 39:—.

要約:リファードペインの総説。中枢感作や求心性収斂などの機序と臨床対応を整理。

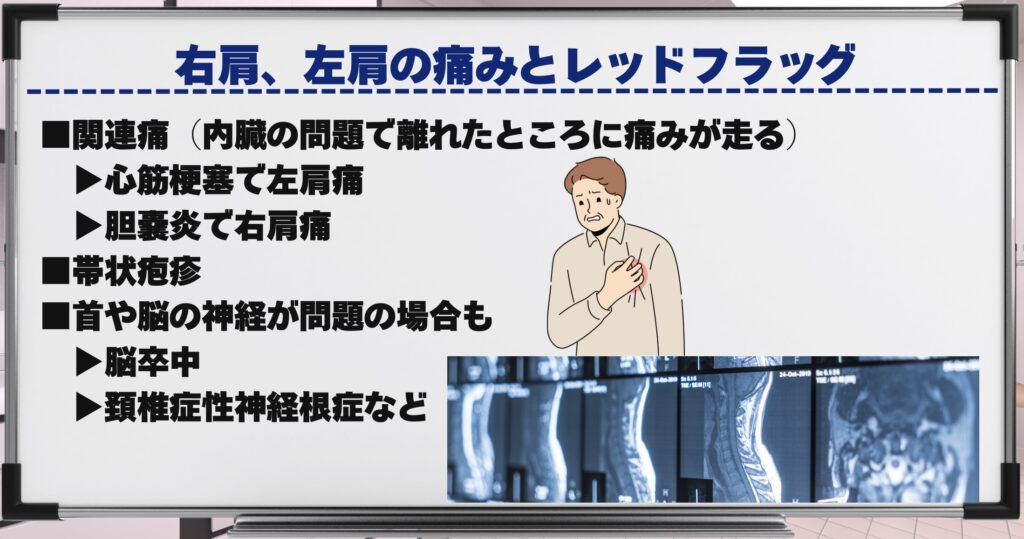

右肩と左肩の痛み、そして「レッドフラッグ」

「肩が悪いのに「腕」や「手」が痛む理由」でも触れましたが、内臓の疾患が原因で、離れた場所に痛みが出る「関連痛」という現象があります。

代表的な例として、右肩の痛みであれば胆嚢炎(胆石など)、左肩の痛みであれば心筋梗塞などが有名です。

左側にある心臓、右側にある胆嚢や肝臓など、内臓の問題が肩の痛みとして現れることは、医学的に知られています。

もし、肩の痛みに加えて胸の痛みも伴う場合、あるいは突然発症した、冷や汗をかくほどのあまりにも激しい痛みの場合、または発熱を伴う場合などは、単なる五十肩ではなく、緊急を要する重大な病気(レッドフラッグサイン)である可能性があります。

このような場合は、整形外科ではなく、すぐに救急車を呼ぶか、内科・循環器科を受診する必要があります。

その他の危険なサイン

その他、注意すべき病気として「帯状疱疹(たいじょうほうしん)」があります。帯状疱疹は、ウイルスによって神経が侵され、その神経が支配する領域(皮膚)に痛みや発疹(水ぶくれ)が出る病気です。その神経の領域がたまたま肩であれば、肩の激痛として発症することがあります。

また、首(頚椎)や脳の神経が腕への痛みやしびれの原因となることもあります。頚椎椎間板ヘルニアや、脳梗塞などでも、同様の症状が出ることがあり得ます。

このように、肩の痛みには様々な原因が考えられるため、「診断」が非常に重要なのです。

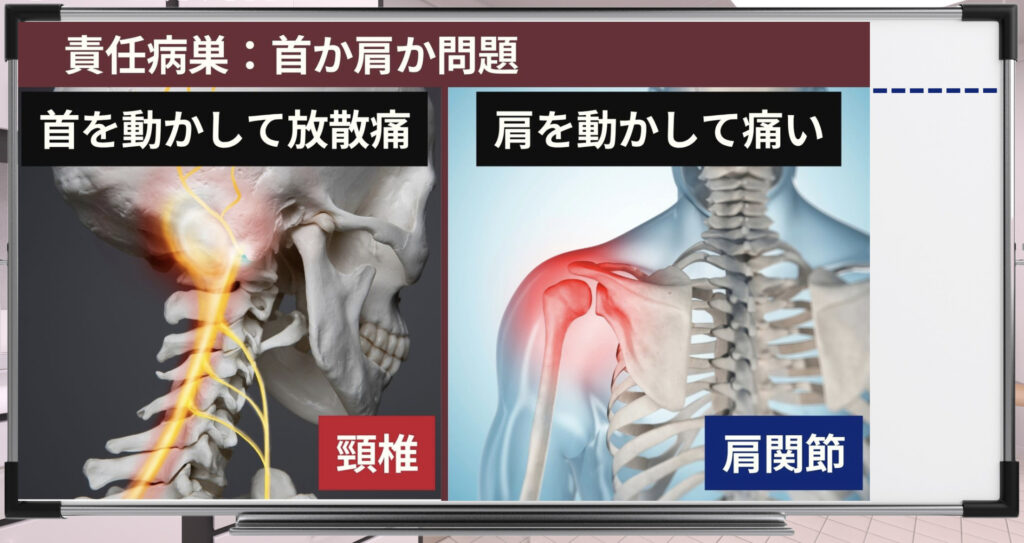

「首」と「肩」の痛みの見分け方

首(頚椎)が原因の痛みと、肩(五十肩)が原因の痛みは、どう見分ければよいでしょうか。

これはシンプルに、どこを動かして痛くなるかで大まかに判別できます。

首を動かして(例えば、上を向く、斜め後ろを振り向くなど)肩や腕に痛みが走る場合、たとえ痛む場所が腕であっても、肩関節自体は動かしていないわけですから、首(頚椎)に原因がある可能性が高くなります。

一方で、肩を動かして(腕を上げる、回すなど)痛みが走る場合は、痛む場所が二の腕や手の先であっても、肩関節(五十肩)に原因がある可能性が高くなります。

この「どこを動かして痛くなるか」という視点で考えれば、大まかな診断は間違えないはずですが、実際には、どう考えても肩関節(五十肩)の症状であるにもかかわらず、「首が悪い」と診断され、長期間、首の治療を受けていた、という患者さんも少なくありません。

これは非常に悩ましい問題であり、医療者側も患者さん側も、知識を深めていく必要があると感じています。

五十肩の検査

ここからは、五十肩の診断に用いられるについて解説します。

主な検査はレントゲン(X線)とMRIですが、超音波(エコー)も有用です。

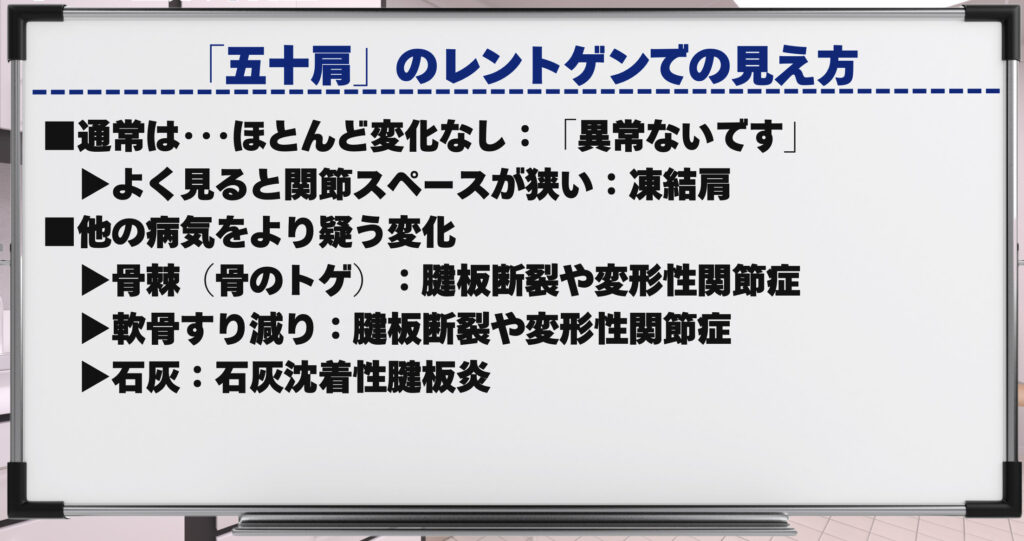

レントゲン(X線)検査

まず、レントゲン検査です。

五十肩(特に初期)の場合、レントゲンではほとんど変化が見られず、「骨に異常ありません」と言われることがよくあります。そして「異常がないから五十肩ですね」という診断に至ることも多いです。

しかし、重症の「凍結肩」になってくると、関節が硬くなる(拘縮する)ことで、関節の隙間(スペース)が狭く見える、という変化が認められることがあります。

また、レントゲン検査の主な目的は、五十肩以外の病気の所見を見逃さないことです。

例えば、「骨棘(こつきょく)」と呼ばれる骨のトゲが映ることがあります。これは、腱板断裂や変形性肩関節症(軟骨のすり減り)を疑う所見です。

また、軟骨のすり減りによって関節のスペースが狭くなっている場合も、変形性肩関節症や、腱板断裂が進行した状態(腱板断裂症性肩関節症)などが疑われます。

そして、レントゲンで最も明確に映る異常所見の一つが「石灰(せっかい)」です。これは、石灰沈着性腱板炎という診断につながります。

レントゲン像の具体例

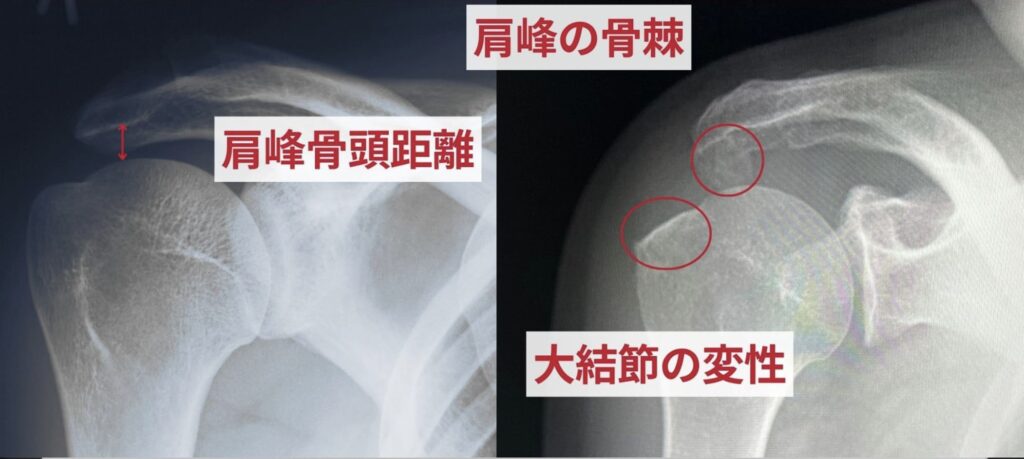

実際のレントゲン像を見てみましょう。

左側が比較的正常に近いレントゲン像です。対して右側は異常所見があり、腱板断裂などを疑う状態です。

具体的には、右側の像では「大結節の変性」と示されている部分、すなわち上腕骨の大結節と呼ばれる領域の骨が白く硬く変化(硬化)し、形状も不整になっています。正常な(左側の)形状と比較すると、その違いが分かるかと思います。

また、肩の屋根に相当する「肩峰(けんぽう)」と呼ばれる骨の下に、モヤモヤとした骨棘(こつきょく)が認められることもあります。このような骨棘は、腱板断裂や変形性肩関節症の存在を強く疑わせる所見です。

凍結肩で見られるレントゲン変化

凍結肩においては、このような骨棘や軟骨のすり減りが明確でなくても、関節のスペースが狭くなっていることがあります。

肩関節のスペースには、肩甲骨の受け皿(関節窩)と上腕骨頭の間のスペースと、上腕骨頭と肩峰の間のスペース(肩峰下スペース)の二つがありますが、凍結肩では、関節全体が拘縮して硬くなるため、両方のスペースが狭く見えることがあるのです。

この所見を、肩峰下スペースにある腱板が断裂していると誤認してしまう整形外科医もいるため、診断能力にはばらつきがあるのが現状です。

間違いやすい病気

続いて五十肩と見間違えやすい他の病気について説明していきます。

見間違いやすい病気として以下の4つが挙げられますが、それぞれ解説していきます。

- 石灰沈着性腱板炎(せっかいちんちゃくせいけんばんえん)

- 腱板断裂(けんばんだんれつ)

- 上腕二頭筋長頭腱炎

- インピンジメント症候群

①石灰沈着性腱板炎

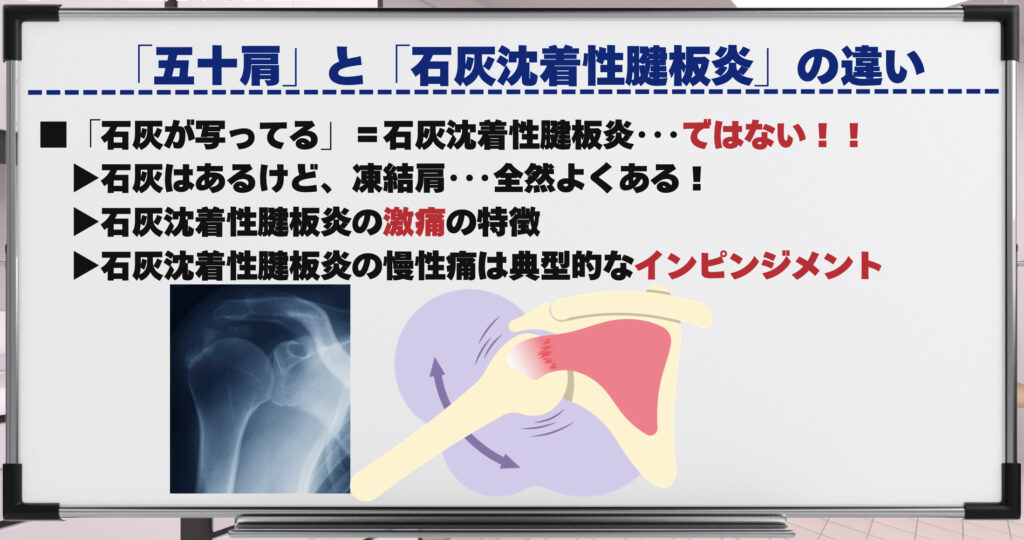

レントゲン検査に関連して、五十肩と「石灰沈着性腱板炎(せっかいちんちゃくせいけんばんえん)」との違いについて、詳しく解説します。

ここで最もお伝えしたい重要な点は、「レントゲンで石灰が映っている」イコール「石灰が痛みの原因」とは限らない、ということです。

これは、整形外科医でさえ陥りがちな、非常にありがちな誤診のパターンです。画像で異常所見(石灰)が見つかると、それが痛みの原因であると短絡的に結論づけてしまいがちです。

しかし、実際には、レントゲンで石灰が映っていても、症状や診察所見からは「凍結肩」である(痛みの原因は関節包の炎症である)と判断されるケースは非常に多いのです。

例えば、凍結肩が重症で手術(関節鏡)を行った結果、症状が劇的に改善した場合、石灰には一切触れていなくても、結果として痛みがなくなることは多々あります。

では、本当の石灰沈着性腱板炎はどのような症状でしょうか。

典型的なのは、救急車を呼びたくなるほどの激痛で発症するパターン(急性石灰沈着性腱板炎)です。

一方で、激痛ではないものの慢性的に痛みが続く場合もあり、その場合は、腕を上げた際に石灰が骨と擦れる「インピンジメント」という現象が痛みの原因となっていることが多いです。

この石灰は、ハイドロキシアパタイト(リン酸カルシウム)という物質で、40〜60代の女性に多く、糖尿病や甲状腺の異常、あるいは体質や遺伝といった、様々な要因が複合的に関わっていると考えられています(*7)。 痛みのない健康な人の肩に、偶然、石灰が見つかることもあります(*8)。つまり、見つかった石灰が痛みの原因であるかどうかは、別問題として慎重に判断する必要があるのです。

(ただし、石灰のサイズが1.5cm以上と大きい場合は、痛みに結びつきやすいという報告はあります。)

(*7)Louwerens JKG, Sierevelt IN, van Hove RP, van den Bekerom MPJ, van Noort A. 2015. Prevalence of calcific deposits within the rotator cuff tendons in adults with and without subacromial pain syndrome. J Shoulder Elbow Surg 24:1588‑1593.

要約:一般集団でも石灰沈着は一定割合に見られ、SAPS群で有意に多い。長さ1.5cm以上は症候化リスクが高い。

(*8)De Carli A, Pulcinelli F, Delle Rose G, Pitino D, Ferretti A. 2014. Calcific tendinitis of the shoulder. Joints 2:130‑136.

要約:肩の石灰沈着性腱板炎の概説。病態はハイドロキシアパタイト沈着。

石灰沈着性腱板炎のストレッチ方法

石灰沈着性腱板炎と診断された場合、「ストレッチは何をしたら良いか」と聞かれることがありますが、ストレッチは理屈上、その効果が薄いと考えられます。

ストレッチは筋肉や関節(関節包)を伸張させる行為ですが、石灰沈着性腱板炎は腱組織に石灰が溜まっている状態であり、筋肉自体が硬くなっているわけではありません。

もし、凍結肩(拘縮)を合併していないのであれば、ストレッチによって可動域を広げる必要性は基本的にないのです。

むしろ必要なのは、肩甲骨の動きを良くしたり、インナーマッスル(腱板)を鍛えたりして、肩がスムーズに動く状態を作り、インピンジメント(衝突)が起こりにくい状態にすることです。つまり、ストレッチ(伸ばす)よりもエクササイズ(鍛える)側のアプローチが重要になります。

石灰沈着性腱板炎のMRI検査

次に、石灰沈着性腱板炎のMRI検査です。レントゲンでは骨しか映りませんが、MRIは関節包、腱板(インナーマッスル)、筋肉、水(炎症)などを詳細に映し出すことができます。

五十肩(凍結肩)では「MRIでも異常なし」と言われることもありますが、専門家が見れば典型的な所見があります。

関節の下方にある「腋窩(えきか)」と呼ばれる部分の関節包が分厚くなっていたり、関節の前方にある「腱板疎部(けんばんそぶ)」という部分に炎症の所見が見られたりします。

所見としての「変化」とは、具体的には、関節包が分厚くなっていること(肥厚)、あるいは炎症によって白く光って見えること(高信号)です。

また、上腕二頭筋長頭腱の「周り」に水が溜まる(水腫)所見もよく見られますが、これは「安易な診断(上腕二頭筋長頭腱炎)への警鐘」で申し上げた通り、凍結肩によって関節液(お水)の行き場がなくなって、腱の通り道に押し出されているだけ、ということがよくあります。

石灰沈着性腱板炎のMRI画像での見え方

実際のMRI画像(フリー素材より引用)では、関節の下方(腋窩)の部分がやや分厚くなっている様子が伺えます。重症な場合は、もっと分厚く、そして白く光る炎症所見が強くなります。

また、スライス(輪切り)の位置を変えれば、前方の腱板疎部の炎症具合なども評価することができます。

②腱板断裂

MRIは「腱板断裂(けんばんだんれつ)」(インナーマッスルが切れること)の診断に非常に有用です。

しかし、ここでまた、診断の落とし穴があります。

「腱板断裂」「腱板損傷」と診断されて来られた患者さんを私が詳しく拝見すると、実際には切れておらず(あるいはごく軽微な損傷で)、痛みの主原因は「凍結肩」であった、というケースが非常に多く存在します。

なぜこのような誤診が起こるのでしょうか。

それは、腱板(インナーマッスル)と関節包(凍結肩の本体)は、一部が解剖学的に一体化しており、区別がつかない部分があるからです。

そのため、関節包に強い炎症(凍結肩)が起きると、MRI上、それと一体化している腱板も損傷しているように(炎症しているように)見えてしまうことがあるのです。

これは、日々関節鏡で実際の肩の中を覗き、MRI画像と現実の所見との「答え合わせ」を繰り返している専門家でなければ、判断が難しい領域かもしれません。

また、そもそも腱板の部分断裂(小さく切れている状態)と五十肩(凍結肩)が、同時に起こっている(合併している)ことも多々あります。

③:上腕二頭筋長頭腱炎(再掲)

MRI検査においても、上腕二頭筋長頭腱炎の診断は安易にされがちです。

「安易な診断(上腕二頭筋長頭腱炎)への警鐘」で解説した通り、腱の「周り」に水が溜まっている所見をもって、安易に「腱炎」と診断しないよう、注意が必要です。

④:インピンジメント症候群

インピンジメント症候群(衝突症候群)についても、注意が必要です。

これは、腕を上げた際に腱板や関節包が骨(肩峰)と擦れて痛む状態を指します。

以前は、この「衝突」が問題であるとして、内視鏡(関節鏡)で骨(肩峰)を削る手術(肩峰下除圧術)が広く行われていました。

私自身も、過去にこの手術が良いとされていた時期には実施していたこともありますが、ここ数年は、この手術単独で行うことは全くありません。

なぜなら、近年の信頼できる研究(偽手術との比較試験)において、骨を削る手術(除圧術)と、手術をしたフリ(偽手術)とで、治療成績に差がなかったという報告(*9)が出てきたためです。

現在では、この「骨を削るだけ」の手術は、医学的に否定的です。

そもそも「インピンジメント」という病態自体が、単なる骨の衝突ではなく、もっと複合的な要因(関節内の圧の上昇や炎症)によって起こっているのではないか、という考え方が主流になりつつあります。

ただし、例えば腱板断裂の修復手術や、凍結肩の手術(関節包リリース)を行う際に、その手術の一環として、いわば「ついでに」骨棘を削り、肩の内部を整える(クリーニングする)ことはあります。それはあくまで補助的な操作であり、骨を削ること自体がメインの治療ではありません。

(*9)Beard DJ, Rees JL, Cook JA, et al. 2018. Arthroscopic subacromial decompression for subacromial shoulder pain (CSAW). Lancet 391:329‑338.

要約:多施設プラセボ対照RCT。ASDはプラセボ手術以上の臨床的差を示せず。

五十肩・四十肩の治し方:保存療法(手術以外)

いよいよ、具体的な治療法について解説していきます。

まずは、手術ではない「保存療法」です。

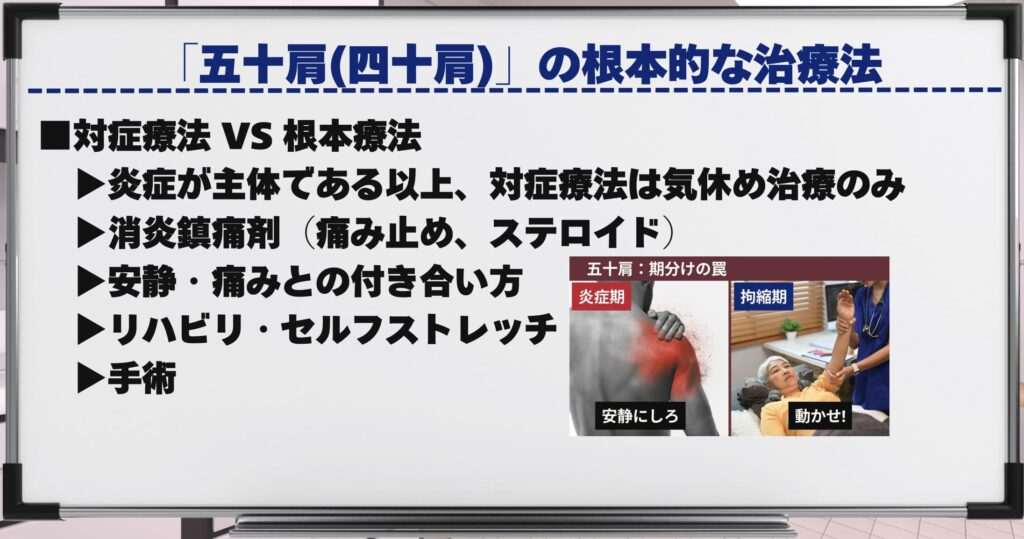

五十肩治療の大原則

治療の大原則は、肩の中で起こっていること、すなわち「癒着性肩関節包炎」や「肩関節周囲炎」といった病態に対して、「根本的な治療」を行うことです。

ここで言う根本療法・対症療法とは、「西洋医学が対症療法で、東洋医学が根本療法」といった単純な二分論ではありません。そのような議論は、医学的根拠が乏しいことが多く、五十肩の原因自体が完全には解明されていない現状で「原因療法」などと簡単に言うべきではない、と私は考えています。

ここで言う「根本療法」とは、西洋医学の枠組みの中であっても、肩の中で現実に起こっている病態(=炎症と拘縮)に対して直接的にアプローチする治療を指します。

一方で「対症療法」とは、病態はそのままに、一時的な痛みの緩和のみを目的とするものです。

根本治療に分類されるもの

五十肩(凍結肩)は、「炎症」と「拘縮」が主体です。

したがって、炎症を抑える治療(消炎剤やステロイド注射、安静)も、炎症という病態に直接アプローチしているため、根本治療の一環と言えます。

非常に重要な大原則:「痛い動作」を避ける

そして、根本治療において最も大事な、しかし見落とされがちな原則は、「無理をしない」ことです。

痛い動作(例えば、洗濯物を干す、つり革を掴むなど)を我慢して行うことは、炎症を起こしている肩を「いじめている」のと同じであり、炎症をさらに悪化させます。

100%避けることは不可能でも、できる限り痛い動作を避け、痛みが出ないような過ごし方を工夫することが、炎症を悪化させないための大前提となります。

特に「動かさなければ」と焦っている方は、無理をしがちなので注意が必要です。

しかし一方で、リハビリやセルフストレッチは、ある程度の痛みを伴うこともあります。そのバランスについて次に解説します。

(最終的には手術という選択肢もありますが、それは「五十肩(凍結肩)の手術方法」にて詳述します。)

炎症と拘縮の「グレーゾーン」と治療

「病期(フェーズ)分類の落とし穴」で述べました通り、五十肩の病態は、炎症期と拘縮期には明確な境界線はなく、常にグレーゾーン(混在した状態)です。

炎症は、強い時期から弱い時期まで、程度の差こそあれ持続していることが多く、同様に拘縮も、初期からある程度発生し、次第に強くなっていく経過をたどります。

したがって、治療も「炎症に対する治療」と「拘縮に対する治療」の両方を、その時の状態に合わせて行う必要があります。

最終的なゴールは、拘縮が改善し、肩が動くようになり、結果として痛みもない、という状態です。

その意味で、「拘縮(肩の可動域)を広げること」が、五十肩治療における最も重要な根本治療であると言えます。

リハビリとストレッチが治療の中心

拘縮(可動域)を広げるための治療、それが「リハビリテーション」であり、「ストレッチ」です。

これらは、肩を動かす治療である、とご認識ください。

(病院でよく行われる電気治療やマッサージは、ここで言うリハビリとは異なります。)

これが、五十肩を治癒に導くために、最も根本的な治療であると私は考えています。

リハビリ・ストレッチの絶対的なルール

しかし、リハビリやストレッチは、痛い肩をさらに動かそうとするため、当然、痛みを伴うことがあります。

ここで、絶対に守らなければならない大原則があります。

それは、「リハビリを行った翌日に、痛みが前日より増していないこと」です。

リハビリやストレッチを行っている最中に、多少の痛み(突っ張り感や、心地よい痛み)を伴うことは許容されます。

しかし、その結果、翌朝起きた時などに、痛みが明らかに増している場合、それは「やりすぎ」のサインです。

その場合は、昨日の強度は強すぎたのだと反省し、その日は強度を思い切り下げるか、休む勇気も必要です。

逆に、痛みが悪化しない範囲であれば、少しずつ強度を上げていくことができます。

また、何もしていないのに痛みが日々増していく時期(急性期)は、リハビリやストレッチは困難であり、炎症を抑える治療が主体となります。

このように、ご自身の「翌日の痛み」をフィードバックとして感じ取りながら、日々の強度を調整することが非常に重要です。

通院リハビリの「本当の目的」

通院リハビリ(理学療法士によるリハビリ)において、私自身が最も大事にしているのは、「ストレッチの指導」です。

硬くなった組織(拘縮)を取り除くことが最も重要な根本治療であるため、その手段であるストレッチの方法を指導してもらうこと、これが理学療法士の最も重要な役割であると私は考えます。

他者に「やってもらう」のではなく、自分自身で「実行する方法を教わる」こと。

これこそが、凍結肩・五十肩のリハビリにおいて最も重要な核心部分です。

エクササイズ指導の重要性

次に大事なのが、「エクササイズ指導」です。

これは、先ほどの石灰沈着性腱板炎の項目でも触れた、肩甲骨周りの筋肉や、インナーマッスル(腱板)を鍛える(安定させる)ことです。

これらの筋肉は、バーベルを持ち上げるような強い刺激は必要なく、むしろ逆効果になることさえあります。弱い刺激を、継続的に(毎日)行うことが重要なのです。

リハビリは「自宅」が主戦場

ストレッチもエクササイズも、高い頻度で(可能であれば1日に何回も)行うことが効果的です。

となると、週に1回や2回の通院リハビリだけでは不十分であり、必然的に「お家(自宅)」でご自身で行うことが治療の主体となります。

したがって、通院リハビリの役割は、自宅で安全かつ効果的に行える方法を「指導」することにあるのです。

(もちろん、モビライゼーションと呼ばれるような、理学療法士の手によって行われる徒手療法が有効な場合もありますが、それに「依存」し、それがないと治らないと思い込んでしまうことが、最も良くない状態です。)

セルフストレッチが最強の治療法

だからこそ、患者さんご自身で行う「セルフストレッチ」が、最も重要で効果的な治療法となります。

ご自身でできるのであれば、コストもかかりません。

なにより、他者(理学療法士やトレーナー)が行うストレッチは、患者さんの痛みを100%感じ取ることができません。表情や訴えから加減はしますが、どうしても弱すぎたり、逆に強すぎたり(スパルタ的に)なってしまう危険性があります。

その点、セルフストレッチであれば、ご自身が痛みを感じながら、「これくらいなら大丈夫そうだ」という強度を、「リハビリ・ストレッチの絶対的なルール」の「翌日の痛みのフィードバック」を得ながら、ご自身で完璧にコントロールできます。

私自身、幸い五十肩になったことはありませんが、もしなったとしたら、間違いなく自分自身でストレッチを行います。

実行すべき「基本の3方向」

では、何をすればよいか。非常にシンプルです。

以下の「基本の3方向」の可動域を改善させることです。

- 外旋(がいせん)

- 挙上(きょじょう)

- 結帯(けったい)

外旋

最も重要なのが「外旋(がいせん)」です。

先ほどから述べている通り、外旋は凍結肩で最も硬くなりやすい方向です。脇を締め、肘を固定したまま、手を外側に開く動きです。痛くない方の手や、棒などを使って、外側に開くのを補助します。痛みが強ければ、自分の力だけで外に開こうとするだけでも、ストレッチになります。

挙上

「挙上(きょじょう)」とは、腕を前に上げる動きです。

重症な凍結肩では、腕が途中までしか上がらなくなります。

これは、仰向けに寝た状態で、痛くない方の手で痛い方の腕を支えながら、ゆっくりと万歳する方向に上げていくのが安全で効果的です。挙上は比較的早期に改善しやすい方向でもあります。

結帯

「結帯(けったい)」は背中に手を回す動き(帯を結ぶ動作)です。

「背中に手が届かない」という訴えは、患者さんから最も多く聞く悩みの一つかもしれません。そして、この結帯動作は、ストレッチの効果が最もゆっくりとしか現れず、最後まで改善しにくい方向でもあります。

この基本の3方向(外旋・挙上・結帯)を、痛みが悪化しない(翌日に増さない)範囲で、日々ストレッチしていくことが、治療の王道です。

腕が痛い場合の治療法

「五十肩で腕が痛い場合、治療法は違うのか」という疑問についてです。

結論から言うと、治療法は「同じ」です。

「関連痛」の項目で述べた通り、肩が悪いことが原因で、腕が痛むことは非常に多くあります。

私の数千例に及ぶ経験やMRIの所見からも、腕が痛いと訴える患者さんの「腕そのもの」に炎症が起きているケースは、ほぼ皆無(私の経験上はゼロ)です。

したがって、痛む場所である「腕」に湿布を貼ったり、塗り薬を塗ったり、あるいはマッサージをしたりすることは、気休め、あるいは対症療法に近いと言わざるを得ません。

原因はあくまで「肩」にあるため、治療対象も「肩」であるべきです。

薬物療法(飲み薬・湿布・塗り薬)

薬物療法について整理します。

肩の関節(関節包)のように深い場所の炎症に対しては、飲み薬(内服薬)が最も届きやすいと言えます。血管を通って全身を巡り、炎症部位に到達するためです。

ロキソニンやセレコックスなどの非ステロイド系消炎鎮痛剤(NSAIDs)は、凍結肩のガイドライン(*10)でも、短期的・補助的な使用が推奨されています。

ただし、何ヶ月も飲み続けることは、副作用のリスクもあり、推奨されません。痛みが早く治るというエビデンス(科学的根拠)もないため、あくまで「痛みが強い時期」に限定して使用するのが基本です。

一方で、湿布や塗り薬に含まれる消炎鎮痛成分は、皮膚から浸透する必要があります。

しかし、肩関節は非常に深い場所にあり、分厚い皮下脂肪や三角筋(アウターマッスル)に覆われているため、薬剤が炎症の本体である関節包まで届くことは期待しにくいです。

したがって、これらの効果は気休め程度である、と私は説明することが多いです。

(ただし、最近は「貼る飲み薬」と呼ばれるような、皮膚から吸収されて全身に作用するタイプの貼付薬も出てきており、それらは別です。)

(*10)Pandey V, Madi S. 2021. Clinical Guidelines in the Management of Frozen Shoulder: An Update! Indian J Orthop 55:299‑309.

要約:最新ガイドライン。内服鎮痛は短期・補助的推奨、保存療法が基本。

注射(ステロイド・ヒアルロン酸)

注射療法についてです。

まず、関節「内」へのステロイド注射は、短期的な有効性が非常に高いというデータ(*11)が多数あり、私自身の実感としても、その通りです。 ここで注意すべきは、注射を「関節内」に行うということです。

医師によっては、関節の「外」(肩峰下)に注射をする場合があります。整形外科医が初期に学ぶ肩の注射手技として、関節の外への注射がありますが、凍結肩の本体が「関節包」の炎症である以上、薬剤は関節の「中」に投与するのが最も効果的です。

医師に「関節の中への注射ですか?」と確認してみるのも良いかもしれません。(私は、最も炎症が起こりやすい前方の関節包を狙って、肩の前から関節内に注射する手技を多用しています。)

次に、ヒアルロン酸注射です。 膝関節ではよく使われますが、五十肩(凍結肩)において、ステロイド注射とヒアルロン酸注射を比較した場合、短期的な効果はステロイドが圧倒的に勝ります(*12)。

また、リハビリ治療にヒアルロン酸注射を追加しても、しなかった場合と比べて治療効果に差がなかったという研究報告(*13)もあり、その効果は限定的である可能性が高いです。

(炎症を抑える作用が全くないわけではないので、全否定はしませんが、私自身が選択することはありません。)

(*11)Carette S, Moffet H, Tardif J, et al. 2003. Intraarticular corticosteroids, supervised physiotherapy, or a combination… Arthritis Rheum 48:829‑838.

要約:AC患者RCT。関節内ステロイドは短期アウトカムで有効、PTや併用と比較の検証を実施。

(*12)Mao BN, Peng R, Zhang Z, et al. 2022. The effect of intra‑articular injection of hyaluronic acid in frozen shoulder: SR/Meta‑analysis of RCTs. J Orthop Surg Res 17:128.

要約:ヒアルロン酸は可動域改善に一定の有益性。ただし除痛は既存治療と同等。

(*13)Lee LC, Lieu FK, Lee HL, Tung TH. 2015. Effectiveness of hyaluronic acid administration in treating adhesive capsulitis: SR of RCTs. Biomed Res Int 2015:314120.

要約:HA単独は従来治療に優越せず、併用による上乗せ効果も限定的。

五十肩治療で「やってはいけないこと」

治療迷子にならないために、避けるべきこと、注意すべき点について、改めてまとめます。

信頼できない医療機関の特徴

保存療法の中心は、やはり整形外科クリニックであり、そこでの理学療法士によるリハビリ(特に自宅でのセルフリハビリ指導)が重要です。

しかし、以下のような特徴がある場合、その医療機関は避けた方が賢明かもしれません。

- 症状を具体的に説明しないケース

- マッサージのみの治療のケース

- セルフストレッチを軽視しているケース

症状を具体的に説明しないケース

肩の中で何が起こっているか(関節包の炎症なのか、腱板の問題なのか等)を、画像などを用いて具体的に説明してくれない(あるいは、できない)医師です。病態が分からないまま治療を進めるのは不安です。

マッサージのみの治療のケース

リハビリと称して、毎回、電気治療や温熱治療、あるいはマッサージだけで終わらせる施設です。これらは本来のリハビリ(拘縮を改善する運動療法)ではなく、「偽物のリハビリ」と言っても過言ではありません。

セルフストレッチを軽視しているケース

自宅でのリハビリ(セルフストレッチ)を軽視する理学療法士です。

「お家でも頑張りたいので、ストレッチを教えてください」とお願いした際に、「そんなのは良いから、ここに通ってくれれば私が治します」といった態度を取るようであれば、その理学療法士は五十肩の根本的な治療法を理解していない可能性があります。

接骨院・整体院・鍼灸院などとの付き合い方

次に、接骨院や整体院、鍼灸院といった、いわゆる「施術院」との付き合い方です。

大前提として、最初に診断を受けるのは必ず「整形外科」です。

なぜなら、その痛みが本当に五十肩なのか、あるいは腱板断裂なのか、石灰なのか、はたまた内臓や首の問題(レッドフラッグ)なのかを判断する「診断」は、医師にしか許可されていない医療行為だからです。

診断を受けないまま施術を受けるのは、非常に危険な行為です。

整形外科で適切な診断(=命に関わる危険な病気ではないこと、手術が不要であること)を受けた上で、これらの施術院を利用する場合、それらはあくまで「補助的」なものと位置づけてください。

炎症を起こしている関節包に対する根本的な処置(可動域の改善)は、これらの施術では行えません。

私自身は、患者さんに対してこれらの施術院を積極的にお勧めすることはほとんどありません。

(ただし、鍼灸に関しては、リラックス効果なども含め、一部の研究報告が存在するものはあります。)

そして、もし利用する場合の絶対的なルールは、「痛みを伴う施術は絶対に受けない」ことです。

「痛いのは良いことだ」「治るために必要な痛みだ」などと言う施術者がいれば、そこはすぐに離れるべきです。痛みを我慢して受ける施術は、炎症を悪化させるリスクしかありません。

施術を受ける前に、「痛いことは一切しないでください。もし痛ければすぐに中断します」と、強く宣言してください。

テレビや民間療法の落とし穴

テレビの健康情報にも注意が必要です。

例えば、NHKの「ためしてガッテン(現・ガッテン!)」は、非常に人気のあった番組ですが、過去に五十肩が取り上げられた回が、今でも検索され続けています。

調査したところ、2014年2月に五十肩の治療に関する放送回があり、そこでゲストとして指導を行っていた専門家が、アスレチックトレーナーの方でした。

アスレチックトレーナー(スポーツトレーナー)は、スポーツ選手のパフォーマンス向上や怪我からの現場復帰をサポートする専門家であり、五十肩(中高年の病的な拘縮)の専門家ではありません。

その番組内で紹介されたエクササイズやストレッチが、医学的にどれほどの根拠(エビデンス)に基づいていたかは、番組内では示されていませんでした。

実際は肩甲骨にフォーカスを当てたセルフエクササイズが指導されていたようですが、それであれば、肩甲骨にフォーカスを当てたセルフエクササイズの医学論文(*14)が示されるべきだということです。

もちろん、私が尊敬する整形外科医が監修・出演している素晴らしい健康番組も多くありますが、そうでない番組も残念ながら存在します。

テレビ番組では、その情報の根拠となる「医学論文」が引用されることは稀です。

その点で、テレビの情報は鵜呑みにせず、注意深く見る必要があります。

(*14)Mohamed AA, Jan YK, El Sayed WH, Wanis MEA, Yamany AA. 2020. Dynamic scapular recognition exercise… RCT. J Man Manip Ther 28:146‑158.

要約:肩甲骨ダイナミック認識エクササイズが6カ月まで上方回旋・ROM・SPADIを有意改善。

「偽医学」の見分け方

テレビに限らず、民間療法には「偽医学」が多く紛れ込んでいます。

見分けるための最も重要な最低ラインは、「医学論文の引用がない情報」は、基本的に信じない、ということです。

例えば、「五十肩の真の原因は手首にある」といった、一見すると魅力的で、今までの常識を覆すような情報を発信する専門家がいたとします。しかし、その主張を裏付ける医学論文(査読を経た研究データ)が示されていないのであれば、それはその人の「思いつき」や「妄想」「空想」である可能性を否定できません。

この一点を守るだけでも、ほとんどの間違ったYouTube動画や、怪しい民間治療に騙されることはなくなります。

その他、「医者も知らない」「医者は教えてくれない」といった枕詞や、「肩甲骨はがし」といったキャッチーな言葉(特に医学的根拠の引用がないもの)、「〇〇法」や「〇〇流」といった、独自の名称を冠したオリジナルの治療法を謳うものも、その医学的根拠が不明瞭である場合、すべて疑ってかかる姿勢が必要です。

この業界にはそうした側面があるため、是非お気をつけください。

(一方で、我々整形外科医側にも、五十肩の治療に熱心でない医師が一定数存在し、患者さんを満足させられていない、という問題点があることも事実です。だからこそ、患者さんは満足のいく治療を求めて、様々な施術院を渡り歩き、「治療迷子」になってしまうのです。この点は、我々医師側が真摯に反省し、改善していくべき点であると強く感じており、それが私の情報発信の原動力にもなっています。)

五十肩の治し方:手術療法

さて、長くなりましたが、ここからは治療法のもう一つの柱である「手術療法」について解説します。

なぜ手術の話をするかと言うと、私自身が「肩関節鏡手術」を専門としており、複数の病院でフリーランス(非常勤)医師として、年間約400件の肩関節鏡手術を行っているからです。

私の診療スタイルと医療連携

これは、フリーランスの医師としては異例の数字であり、私自身の手術を希望して受診してくださる患者さんばかりを手術している、という特殊な状況にあります。これは、YouTubeなどでの情報発信を見て、ご相談に来てくださる皆様のおかげです。

その結果として、私自身の外来診療は、「手術のご相談」と「手術後の経過観察(フォロー)」で限界に達してしまっているのが現状です。

これは大変ありがたいことであると同時に、申し訳ないことでもあるのですが、現状として、先ほど注力して解説した「保存療法」(手術に至る前のリハビリテーション、注射、投薬など)を、私自身が外来で行うことがほぼできていません。

では、私の患者さんで保存療法が必要な方はどうしているかと言うと、地域の開業医の先生方に、その専門的な治療をお願いしているのです。

地域の先生方から「この患者さんは保存療法では厳しい」と判断された場合に、紹介状をいただいて私が手術を行う、という「医療連携」によって、私の診療は成り立っています。日頃お世話になっている先生方には、本当に感謝しかありません。

専門的な診断

私が手術以外で担っている役割としては、手術を数多く手がけている経験に基づいた「より専門的な診断」があります。

先ほどから述べているように、「腱板断裂と言われたが、実は凍結肩だった」あるいはその逆、といった誤診は珍しくありません。MRIを持参していただき、私が診断した結果、手術が不要であったり、あるいは診断名が変わったりすることもあります。

より正確な診断にたどり着きやすい、という点でも、専門医の役割があると考えています。

(ただし、症状が非常に軽微な場合は、MRIでも異常が出にくく、診断が難しいこともあります。そのような軽症の患者さんこそ、地域の先生方が様々な治療を駆使して診療してくださっていることに、改めて感謝申し上げます。)

五十肩(凍結肩)の手術方法

保存療法(リハビリや注射)を数ヶ月続けても、痛みが改善しない、あるいは可動域が全く改善しない重症の五十肩(凍結肩)の場合、手術療法が選択肢となります。

手術には大きく分けて2つの方法があります。

- サイレントマニピュレーション(非観血的受動術)

- 関節鏡下手術(関節包解離術・リリース)

① サイレントマニピュレーション(非観血的受動術)

一つ目は、「サイレントマニピュレーション(Silent Manipulation)」、日本語では「非観血的受動術(ひかんけつてきじゅどうじゅつ)」と呼ばれる方法です。

「非観血的」とは、傷ができない(血を見ない)という意味です。

「サイレント」=静かに、「マニピュレーション」=受動術(動かすこと)、という意味です。

これは、超音波(エコー)で神経を正確に見ながら麻酔(神経ブロック注射)を行い、肩の感覚を完全に麻痺させた状態で、硬くなった肩を医師が徒手的に(バキッという音がすることもあります)動かし、癒着した関節包を「ちぎる」ことで可動域を広げる方法です。

以前は麻酔なしで強引に行われていましたが、今は麻酔下で「静かに」行われるため、サイレントと呼ばれます。

この治療のメリットは、入院が不要な場合が多く、皮膚に傷ができないという、その「簡便さ」にあります。

しかし、私自身がこの方法を選択しない理由は、そのリスクと効果のバランスにあります。

まずリスクについてですが、頻度は高くはないものの、重大な合併症の可能性があります。

麻酔下で、癒着によって著しく硬くなった関節包を、無理やり様々な方向に動かすわけです。

その結果、関節包がちぎれずに、先に「骨」が折れてしまう(骨折)という合併症が報告(*15)されています。 私自身、この治療を受けて骨折してしまったというご相談を、実際に受けたこともあります。

また、明るみに出にくいですが、関節包と一緒に「腱板」が切れてしまう(腱板断裂)や、関節唇(かんせつしん)という軟骨組織が損傷するリスクもあります。 どこが都合よくちぎれてくれるかは、ある意味ランダムなのです。

したがって、これは生易しい「癒着を剥がす」ものではなく、硬くなった関節包を「ちぎる」という、非常に侵襲的な行為であるという認識が必要です。 これらのリスクを考えると、腱板損傷が疑われる方や、骨粗鬆症が進行している方(特に50代以降の女性)には、行うべきではないと私は考えています。

また、効果の面でもデメリットがあります。これらの重大なリスクを避けるために、医師は当然、慎重に(=不十分に)動かすことしかできません。これ以上力を加えたら骨折するかもしれない、というところで止めるからです。

その結果、可動域が十分に改善しない、あるいは一度動くようになっても、ちぎれた部分が再び癒着して「再発」してしまう可能性があります。再発率が17.8%と比較的高いことを示す論文報告(*16)もあります。

(*15)Kraal T, van der Meer O, van den Borne MPJ, Koenraadt K, Eygendaal D, Boer R. 2019. Manipulation under anaesthesia for frozen shoulders: review. EFORT Open Rev 4:98‑109.

要約:MUAの系統的レビュー。短期でROM・疼痛は改善するが、合併症や再介入率、適応のばらつきに注意。

(*16)Woods DA, Loganathan K. 2017. Recurrence of frozen shoulder after MUA: results of repeating the MUA. Bone Joint J 99‑B:812‑817.

要約:MUA後の再発・再施行率を報告。再MUAは概ね良好だが、初回MUAの再発率17.8%を提示。

② 関節鏡下手術(関節包解離術・リリース)

これらのサイレントマニピュレーションに伴うデメリットやリスクが、ほとんどない(ゼロとは断言しませんが、極めて低い)のが、もう一つの手術、すなわち「関節鏡下手術(かんせつきょうかしゅじゅつ)」です。

正式には「関節鏡下関節包解離術(または関節包リリース)」と呼ばれます。

これが、私自身が専門的に行っている手術です。

この手術は、数ミリの小さな傷(通常2箇所)からカメラ(関節鏡)と細い器具を入れ、肩の中を直接モニターで見ながら、硬く分厚くなった関節包を、適切な位置で(メスや高周波の器具で)「切離(リリース)」します。

この手術のメリットは、まず「安全かつ確実」である点です。

無理やり「ちぎる」のではなく、内部を観察しながら、腱板や神経・血管を避け、硬くなった関節包だけを正確に「切る」ため、骨折や腱板断裂のリスクは(習熟した医師が行えば)ほぼありません。

さらに、関節包を切離するだけでなく、真っ赤に腫れた滑膜(炎症の元)を「掃除(クリーニング)」することができます。これにより、炎症が鎮静化し、痛みの原因を直接取り除くことができます。

加えて、手術中に肩の内部を詳細に観察できるため、「他の病気の確認と治療」が同時に可能です。

腱板が本当に切れていないか、石灰がないか、軟骨がすり減っていないかなどを確実に確認し、もし5mmや6mm程度の小さな腱板断裂が見つかれば、その場で同時に縫合(修復)することも可能です。

これらは、関節鏡手術でなければ絶対にできないことです。

手術時間は、習熟した医師であれば15分前後で終わることもあります。

一方で、デメリットとしては、入院が必要であること(私の場合は安全管理のため最短でも2泊3日)、そして小さな傷が残ること、また、医師のスキルによって手術結果が大きく左右される可能性がある(=習熟した医師を探す必要がある)点が挙げられます。

手術法の選択について

どちらの手術にも一長一短はありますが、安全かつ確実に「拘縮(硬さ)」と「炎症(痛み)」の両方を取り除くことができるのは関節鏡手術である、と私は考えています。

ただし、サイレントマニピュレーションが悪い治療法というわけではなく、その「簡便さ」は大きなメリットです。拘縮がそれほど重症でない場合などは、この方法で十分に改善する患者さんも多くおられます。

私自身が関節鏡手術しか行っていないのは、それが得意であり、そのスキルをもって社会に貢献すべきだと考えているからであり、サイレントマニピュレーションを否定するものではありません。

結論

長くなりましたが、以上が「五十肩 保存版」として、私がお伝えしたかった全てです。

五十肩(肩関節周囲炎)は、その曖昧な名称とは裏腹に、その本体である「癒着性肩関節包炎(凍結肩)」は、激しい痛みと深刻な可動域制限を引き起こす、非常につらく難治性の病気です。

「放置すれば治る」という誤解を捨て、まずは整形外科で「正確な診断」を受けることがスタートラインです。

そして、治療の主体は「他人任せ」ではなく、「自分で行う正しいリハビリとストレッチ」です。

本稿が、五十肩の痛みと可動域制限に苦しむ多くの方々にとって、正しい理解と治療への一助となれば幸いです。